Et Alia 90

Mario Verdugo

Con esa altisonancia remordedora que aparece cada vez que nuestro equipo experimenta una goleada a favor o en contra, postulemos que la novela de Silva Barandica viene a ratificarnos de modo evidente un par de cosas que ya nos estaban susurrando desde el año 2006, cuando Gonzalo Millán escribe sus diarios agónicos, y también desde tres o cuatro décadas más atrás, cuando Edilberto Domarchi publica libros como Caballo cojo arrienda fonógrafo y El hombre flamígero y florido, armados ambos en el entrecruce de sus lecturas de Arturo Schopenhauer y de su trabajo en el Club Deportivo Ñublense de Chillán. Primero: que “mundialdefútbol” —puesto así, en bloque, en mazacote— es otro de los nombres o, para decirlo a la usanza del mismo poeta santiaguino, otro de los “seudónimos de la muerte”. Segundo: que el inconsciente, en lugar de estructurarse como un lenguaje, según se nos ha cacareado hipomaniacamente en los programas de grado y posgrado, se dispone de veras como una cancha para once contra once, y si no, como un partido de últimas rondas, o mejor dicho aún, como el relato radial de aquel partido, con todos sus tropos y sus glosolalias y sus homofonías.

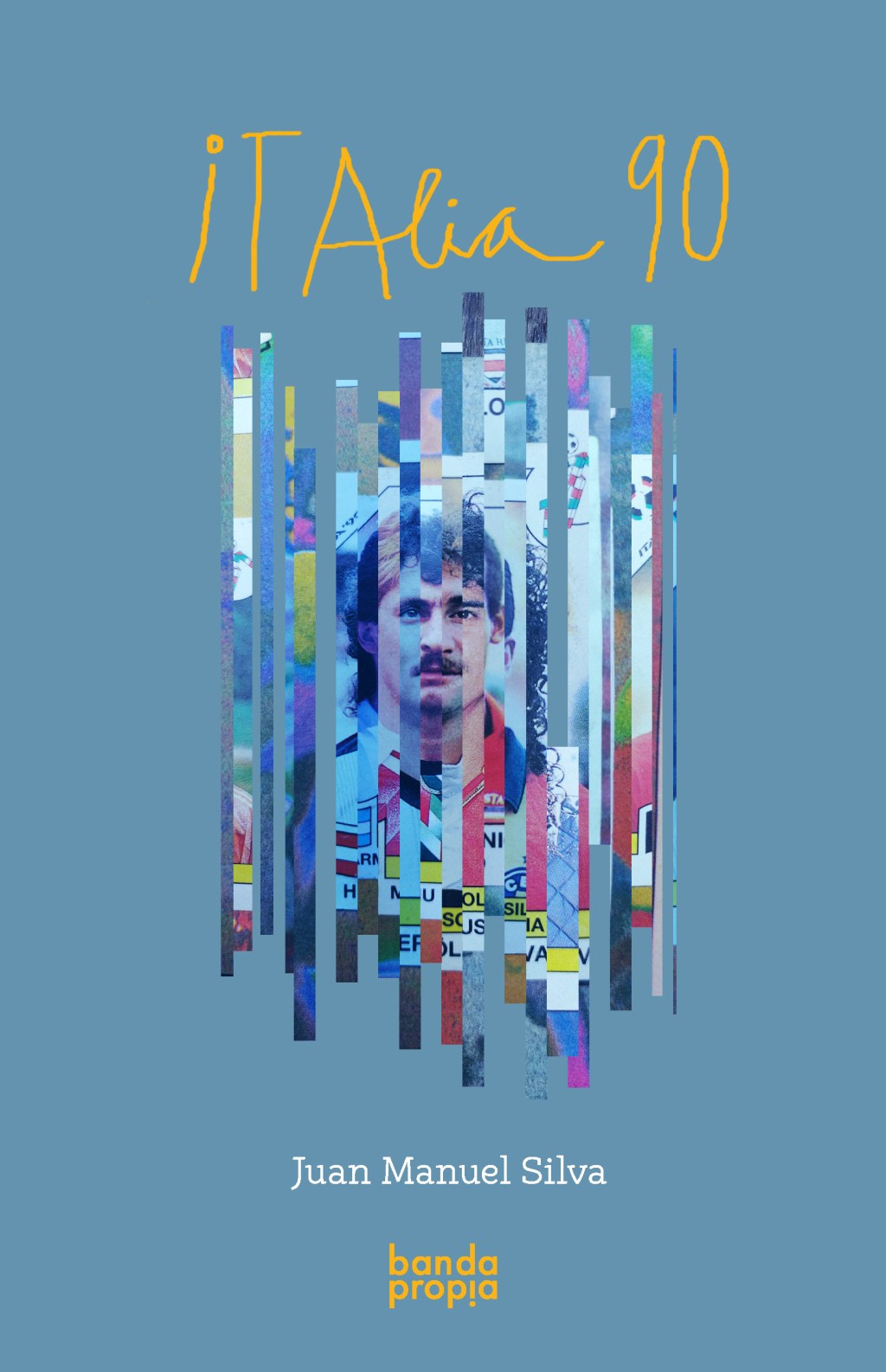

Se objetará que una función afín, en el sentido de marca temporal con reverberaciones funestas, ha podido ser desempeñada igualmente por cualquier hecho dotado de cierta periodicidad, como las elecciones presidenciales, Lollapalooza, la parada militar o el Día Internacional del Zombi, e incluso —lo habrán de comprobar quienes han estado alguna vez de duelo— sería viable argüir que no hay objeto en el universo al cual no pueda atribuirse un simbolismo mortuorio, sin descuento de un pasillo, una tarjeta premium, una estrella enana o una mata de cilantro. Pero el caso al parecer es que, respecto de los cuatrienios mundialistas, y sobre todo en virtud de su vivencia diferida, tienden a doblar como nunca las campanas, a flamear los heraldos negros, a arreciar nuestro memento mori, a multiplicarse el tan rokhiano “valor funeral del mundo”. Lo advirtieron, cómo no, millares de autoras y autores; lo supo desde luego —esperamos que más allá de esas androescenas que sulfuraban con toda justicia a Doreen Massey, gran hincha del Liverpool— el poeta Millán en sus postrimerías, consignando este en su libreta el score de Francia versus España en Alemania 2006 y especulando acerca de las lombrices y gusanos que lo aguardaban “bajo el verde y parejo [césped]”; y vaya que lo sabe el narrador de Italia 90, en especial cuando procura ensamblar los pedazos de su psiquis y de su novela familiar como quien junta, siempre a destiempo, siempre a contrapié, las láminas de un remoto álbum futbolero.

El álbum en tanto artefacto nemotécnico entra acá en un juego de correspondencias cuya forma explícita va mutando en calendario, en atlas, en plano, en poema, y que termina por resultar inmune, dada su movilidad, al tipo de metaforones y símiles deportivos que prosperan a cada rato dentro del habla burocrática. A la manera de los grandes coleccionistas de cromos (Marcel Proust, José Donoso, ¿Johnny Ramone?), Silva Barandica redibuja la memoria transindividual a partir de unas imágenes deterioradas, medio quemadas, atesoradas en “la oscuridad rara de los rincones”, imágenes amarillentas como la propia tapa de aquel rosebud latinoamericano concebido por la maléfica triada Coca-Cola/Salo/Panini, imágenes “color Simpson”, que es, por lo demás, el color de la desgracia infantil desde The Yellow Kid hasta Charly Brown y, un poco al menos, hasta su reciente tocayo post: Rusty. En tales rincones oscuros o escanteios de la conciencia espera agazapado el pinchazo de lo real: las radiaciones aún estremecedoras de Carlos Valderrama y Luis Gabelo Conejo, la luz todavía vibrante del abuelo muerto, los gestos más inescrutables de papá y mamá. Allí, el punctum ha ido proliferando, se ha ido hipertrofiando al extremo de constituir un yacimiento ominoso que, no obstante, el narrador se las arregla para transformar en material de nuevas ficciones, campeonatos multiversales, goles de ensueño, no el recuerdo con pretensión mimética, no el partido que fue, no el maldito partido que fue, sino el que pudo o debió haber sido. Ello aunque en el intento, claro está, se derive hacia equívocos y autosabotajes, adicciones y doppelgängers, brujas de Disney y casi todo el repertorio de calamidades descritas en los veinticuatro tomos que abultan las Obras Completas de Sigmund Freud.

Que el partido se desplace hacia una realidad alterna no implica, sin embargo, que este sujeto esté embarcado adrede en alguna clase de progreso. Lo afirmamos porque es alguien compelido a avanzar, a ganar, a proyectarse, alguien a quien se fuerza, siquiera con murmullos pepegrillescos, a dar cuanto antes pruebas de madurez y blanquitud. Se encuentra él en aquella fase a menudo posterior a la universidad, y por lo general hombruna, en que brota de costumbre una primera sensación de falsa sabiduría, acompañada a veces de imposiciones vestimentarias y metamorfosis corpopolíticas (de rostro y abdomen, por ejemplo) difíciles de asumir. Y si el susodicho se muestra reticente ante tal umbral, ante tal construcción social de la edad, empeñándose en los devenires del tomate con arroz blanco y la clepsidra de pisco, lo llamativo es que una reticencia parecida se reproduzca a nivel de la literatura y los géneros literarios, a nivel del tiempo de juego, a nivel del territorio. Juan Manuel Silva o su doble traidor, Juna Naluem Slavi, se mueve en prosa pero vuelve al verso, se aplica a la secuencia pero regresa a la simultaneidad, se ancla en Chile pero, apenas puede, se escapa a Mendoza o a su identidad binacional, trasandina.

Para cerciorarse de lo anterior basta con la extrañeza de ir viendo cómo se encadenan las frases, los párrafos y los capítulos: con restos de canciones de desengaño, con aforismos chacreados, con teoría pasada por aguardiente. Juan Manuel, el de ficción, se siente “estúpido, ilógico”, “sin rumbo, como una noria”, “mente chana en cuerpo chano”, alojando en su “locus maomenus”, renegando de las atracciones del centro, del centramiento o, acaso, casi suspendido en la larga carrera contra la muerte, como vio Juan Sasturain a Jorge Luis Burruchaga en la jugada decisiva de México 86. Lo mismo a propósito del constante recurso a la alineación de los equipos, esa suerte de estasis, como contraparte sincrónica a la cronología lineal. En vez de expandirse en gestas gloriosas o banales, a lo que apunta Silva es a la onomástica enumerativa, “la tristeza de repetir nombres”, et alia 90, Ulises menos dublinés que criollo, presto a buscar claves de vida en el grupo homofónico y toxicómano compuesto por Cataldo, Candonga y Gascoigne. Ya desde los epígrafes se nos advierte que esto no se tratará sólo de ir para adelante, o para arriba, y así ocurrirá también cuando Juan y Juna deban batírselas con el asunto de las pertenencias y las nacionalidades. No habrá misericordia en ese ámbito para la fanaticada yanacona, eurofílica, que rinde tributo al bullado orden teutón, ni habrá obediencia ante los llamados a decidirse por un puro país, por un solo escudo. Todo será más bien en simultáneo, a lo poeta: juntos de nuevo los vivos y los muertos, el himno de Giovanni Giorgio (otro dechado de binacionalidad) y las casas de infancia (una de ellas ubicada, ¡más encima!, en Avenida Italia, número 1990), la cancha como una geografía recuperada en el exilio, la memoria alineada puesto por puesto, foto a foto, como en las páginas del álbum amarillo antes de que celebren bajo el pasto las lombrices intuidas por Millán.

Deja un comentario