Entre paréntesis

Alejandra costamagna

Cito: “La naturaleza sísmica y social de la ciudad la obliga a mantenerse siempre en una continua transición”. Así decía parte de la reseña del eje temático (La modernización de Santiago) en el que me invitaban a intervenir en esta feria, en esta charla. Y yo me quedé con el remate de la frase: “una continua transición”. Y llegó a mi cabeza de golpe un libro: Crónica de la transición, ese volumen de 1995, que debería leerse en los colegios, en las escuelas de periodismo y en las de sociología y en las de historia y, mejor, en el paseo Ahumada de Santiago, a viva voz. Ese libro escrito por Rafael Otano, el periodista y escritor español avecindado en Chile desde fines de los años 80. Y lo abrí en una página al azar y apareció la descripción de un día de febrero de 1992 en el centro de Santiago, que lleva consigo la estela de un recuerdo de quien se narra en tercera persona a sí misma. Es un pelito extensa la cita, discúlpenme, pero pienso que permite ir al hueso con ese estado de tránsito hacia otra cosa que aún no termina de cuajar y que fue, para mí, la mejor forma de acercarme a esto de una “ciudad en transición”. Dice Otano:

“El Palacio parecía sonámbulo. Las vacaciones de febrero se leían en las hoscas moles del barrio cívico, aquellas famosas ocho manzanas en que tradicionalmente acontecía todo lo importante en lo político, económico y religioso del país. Allí se encontraban la Bolsa, la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Banco Central, el viejo Congreso convertido en Cancillería, los Tribunales de Justicia, la Contraloría. Recordó que veinte años antes –en 1972 exactamente– le había tocado hacer otro reportaje sobre la situación de Chile y aquel centro era entonces un rompecabezas bullicioso de la marea revolucionaria que sacudía a todo el país. Conforme fue acercándose a la Plaza de Armas, el panorama de este verano de 1992 aparecía más irreal. Vendedores, predicadores, prostitutas-os, curiosos, músicos ambulantes, el centro estaba ocupado en aquella apacible noche de verano por miles de santiaguinos en búsqueda de mercancías, sobre todo espirituales. El Paseo Ahumada bullía en un new age de bajo presupuesto. Se había terminado aquel impulso colectivo de la era de acuario. Dos decenios después [en este 1992] cada una de esas personas buscaba su propia solución en yerbateros, libros de autoayuda, tarotistas, creencias vociferantes y diversas buenas nuevas y nuevas ondas. Aquel mercado callejero de utopías operaba totalmente en paralelo a las noticias de los días de la semana: cifras de inflación, resultados de encuestas, declaraciones de ministros, noticias de los éxitos económicos. Era la otra cara del jaguar, el lado oculto de la publicitada modernidad”.

Hasta ahí Otano. Yo me quedo con algunos términos o imágenes que se desprenden de su paseo por ese 1992 que acaso funcionan también para el Santiago del presente: una ciudad que a ratos parece irreal, habitada por dos universos paralelos (el de la publicitada modernidad y el del mercado callejero). El del crecimiento y el de la desigualdad. El de la prestancia del jaguar y el de la impureza del quiltro.

***

Nota

El jaguar es el felino más grande de América y el tercero del mundo, después del tigre y el león. En los años 90 se acuñó la metáfora de Chile como el jaguar de América Latina para referirse al crecimiento macroeconómico que experimentaba el país y asemejarlo con lo que ocurría en los llamados “cuatro tigres asiáticos”: Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán.

El quiltro es, en Chile, el perro sin raza. El plebeyo.

***

Paréntesis número uno

Teníamos una quiltra llamada Piti. Debe haber sido 1975 o por ahí. Vivíamos en Santiago. En la noche dejábamos empacada la Citroneta y de madrugada, todavía oscuro el cielo, partíamos: era nuestra continua transición. Nos despedíamos de la Piti con pena (chau, perrita) y subíamos al auto. La Citroneta se llamaba Pascuala. Mis padres solían bautizar sus autos. El anterior se había llamado Chicho, igualito al apodo de Allende. Mi padre y mi madre se turnaban la conducción de la Pascuala rumbo a Buenos Aires, donde vivían sus propios padres, sus hermanos, sus cuñadas y cuñados, sobrinas y sobrinos, sus amistades de infancia. A eso de las seis de la mañana la Pascuala ya enfilaba por la Panamericana Norte hacia Los Andes y luego la cuesta Caracoles (esas 29 curvas que provocaban mareo de altura) y el Cristo Redentor –dale, Pascuala, dale– y Uspallata y San Luis y después la pura pampa, y en nuestras cabezas de hermanas casi mellizas aparecía la Argentina de nuestros padres como algo demasiado lejos y demasiado añorado. Horas y horas adentro de la Citroneta con provisiones y unas ventanas chiquitas pero suficientes para ver cómo despuntaba el día y las nubes se ponían gordas y espesas mientras Chile iba quedando atrás. La mayor entretención de nuestros padres era fumar; la nuestra, contar perros. Llevábamos cuatrocientos cuarenta y dos perros, y de repente nos quedábamos cien kilómetros con el marcador igualito. Y entonces una de las dos inventaba: ¡cuatrocientos cuarenta y tres! Mentira, ¿dónde? Uy, ya no se ve. ¿Y cómo era? Común y corriente: un quiltro. Quiltro, la palabra “quiltro”, siempre me pareció tan viva, tan franca. No solo por la quiltra Piti, que meneaba la cola como un limpiaparabrisas. Hay miles de usos populares para la palabra “perro” que sólo sirven para los callejeros: ser aperrada (estar siempre dispuesta), hacer perro muerto (irse de un lugar sin pagar la cuenta), el perraje (referido a quienes no están en ningún lugar de poder), en fin, la perra vida (una existencia dificultosa). Pero, claro, no todos los perros son quiltros. Arturo Alessandri Palma, por ejemplo, quien gobernó Chile en dos períodos, tuvo siempre unos perros que exhibió con orgullo a sus gobernados. Posaba en las fotos con sus mascotas de turno que lo acompañaban a La Moneda. Cuando gobernó con la clase media tuvo un pequeño fox terrier llamado Tony y cuando gobernó con la derecha se cambió a un aristocrático gran danés de nombre Ulk. Allende se despidió el 11 de septiembre de 1973 en la mañana, en la casa de Tomás Moro, de su adorado Chagual, que era un collie con pinta de quiltro. Durante los años 90 era común ver decenas de perros vagabundos, echados en los alrededores de La Moneda. Se decía que éramos el jaguar de Latinoamérica, pero detrás del felino el quiltro extendía su cola abyecta. Como si necesitara advertir, a golpe de ladridos y coletazos, que había sectores excluidos de aquella alegría tan vociferada. Con mi hermana, en aquellos viajes en Citroneta en los años 70 y los primeros 80, llegamos a computar más de diez mil perros. Cuando entrábamos a Buenos Aires era una fiesta. Cientos de perros sin raza en los parques, en las esquinas, en los semáforos. Aunque no me acuerdo cómo les decían, cómo les dicen, a los quiltros acá. De lo que me acuerdo, tal vez por qué vaga asociación, es de otra escena muy primaria y muy pero muy encendida de esos mismos años: en el patio de la casa de Santiago, la Piti ladra a los helicópteros que sobrevuelan la ciudad y en la cocina una fila de hormigas marcha por el borde de una muralla. La muralla es su avenida, el epicentro de su rebelión. Mi hermana las mira marchar durante un buen rato y luego las va aplastando una a una con su dedo índice mientras murmura “toque de queda, toque de queda, toque de queda”. El dedo le va quedando negro.

Fin del paréntesis.

***

Nota

Los caracoles, centros comerciales definidos por algunos urbanistas como los proto-malls, fueron construidos en la década del ’70 y principios de los ’80. Edificios circulares ahuecados, pasarelas con forma de tubos, curvas ascendentes, vitrinas encandilantes. “¿Qué sentido tiene revisar los caracoles para entender la genealogía del libre mercado en Chile?”, se pregunta Liliana de Simone, doctora en Estudios Urbanos. Y dice que estas edificaciones, que comenzaron recién instalada la dictadura, fueron “una respuesta local a los cambios en el sistema económico global”. Un tipo de construcción que tomó elementos externos, pero los volvió propios. Dice de Simone que, en sólo cinco años, entre 1976 y 1981, fueron levantadas más de quince de estas galerías. Sin embargo, el frenesí inmobiliario y la efervescencia comercial que dejaron asomar los caracoles fueron suspendidos luego de que la crisis de 1982 impactara las inversiones y los bolsillos de la gente. El malestar por la situación económica llevó a que en 1983 comenzaran las protestas nacionales. La calle volvía tímidamente a ser espacio de disputa para movilizarse frente al modelo económico, pero también sobre las atrocidades de la dictadura.

Ah, pero antes las mujeres habían hecho lo suyo: el primer acto masivo por el Día Internacional de la Mujer tras el golpe de Estado había sido en 1978. Entonces decenas de mujeres caminaron hasta el histórico Teatro Caupolicán, en la calle San Diego, con claveles rojos que repartían a las transeúntes, invitándolas al acto. En el escenario debutó el conjunto folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que bailó y entonó por primera vez en público la cueca sola. Se trata de una puesta en escena musical que mantiene los compases propios de la cueca chilena, pero en vez de ser bailada en parejas vemos a mujeres solas, que portan en su pecho la fotografía de su familiar desaparecido. Así se escuchó entonces, ese 8 de marzo de 1978:

[Canto] “Mi vida en un tiempo fui dichosa / Mi vida apacible eran mis días / Mi vida más llegó la desventura / Mi vida perdí lo que más quería / Me pregunto constante ¿dónde te tienen? / Y nadie me responde / Y tú no vienes / Y tú no vienes, mi alma, larga es la ausencia / Y por toda la tierra pido conciencia / Sin ti, prenda querida, triste es la vida”.

Fin de la nota y disculpen el desafine.

***

Vuelve a mi cabeza el remate de la frase que define el eje temático en el que se me ha invitado a intervenir: “una continua transición”. Repito: “una continua transición”. El filósofo Humberto Giannini hablaba del transeúnte como aquel que transita la calle y que, en ese tránsito, “yendo por lo suyo, en cualquier momento puede detenerse, distraerse, atrasarse, desviarse, extraviarse, seguir, dejarse seguir, ofrecer, ofrecerse”. Pienso en una sociedad que transitó desde la monstruosidad de la dictadura hacia una democracia que fue alivio y respiro, en la que disminuyó la pobreza y hubo libertades políticas y recuperación del espacio público, pero que pronto mostró su atadura de manos, sus enclaves autoritarios, su manto de impunidad, sus instituciones públicas desmanteladas y su excesiva confianza en que el mercado produciría igualdad e integración social. Desde los tempranos años 90 fue instalada una retórica del éxito y del consenso. Al despedirse, era común escuchar: “¡chao, éxito!”, como si todo se jugara en ganar una competencia ciega. Un país habitado por la “gente”, ya no por el “pueblo”. Ciertas palabras de pronto hacían ruido, sonaban opacas o incluso subversivas. “Gana la gente” había sido, de hecho, el lema de campaña de Patricio Aylwin para este Chile que ahora se mostraba frente al mundo con 85 toneladas de hielo antártico transportadas para la Expo Sevilla de 1992. La proyección del relato que se quería: un país eficiente, económico, sin desvíos. Sin pueblo. Un lenguaje eficiente, económico, sin desvíos. Sin pueblo. Una prosa higienizada para un país higienizado. Sin ir más lejos, uno de los organizadores del pabellón chileno en Sevilla, declaró entonces lo siguiente:

“La idea es que Chile se vea como un país moderno. Aquí no hay problemas étnicos, no tenemos una gran tradición precolombina. Chile básicamente es un país nuevo […] En el pabellón tendremos personas de excelente presencia, bilingües, bien vestidas y esto no es por esnobismo. Es simplemente la necesidad de que nos vean iguales a ellos”.

Contra ese relato de exportación, contra esa ciudad neoliberal que iba precarizando la vida, mercantilizando los derechos y creando deudores a cada minuto; contra la lógica del hielo y del jaguar, aparecen en los mismos años 90 escrituras rotas, desjerarquizadas, descuajeringadas, patas para arriba. Otra forma de señalar la experiencia urbana que, lentamente, como el andar de los caracoles, iba dejando su estela de baba en el papel. Las huellas de una época hechas literatura:

Así, por ejemplo, Pedro Lemebel en la crónica “Sanhattan o el vértigo arribista de soñarse en Nueva York”:

“Y si a esta ciudad le pusieron Santiago de Nueva Extremadura, y en aquel valle fértil del Mapocho se arranchó la casta mestiza que dio origen a sus habitantes paliduchos de pobreza, medio negros de hollín, paticortos y mechas de clavo por la aindiada herencia mapuche, más algunos castaños koleston y otros rubiecios pituquines que jamás bajan de Santa María de Manquehue y La Dehesa. Nunca han tomado una micro y menos se han subido al metro para no pegarse la lepra asalariada. Total, en el sector alto de la ciudad lo tienen todo: sus cines, sus saunas, sus gimnasios, sus shoppings, sus universidades, sus centros comerciales. Y aunque todo es tres veces más caro, el pirulaje engominado de Apoquindo arriba adora este paisaje postizo donde los cucuruchos de vidrio y cemento parecen decir: I love you, Sanhattan”.

O así Diamela Eltit en la novela Los trabajadores de la muerte:

“Atardece, Santiago se disloca, muta. Por un altoparlante se escucha la última promoción de un candidato a un sitial político que apela a su carisma con el pueblo. Santiago se disloca. Los grandes avisos desplegados por la cuadra alertan a los ciudadanos para que se preparen a combatir la expansión de las epidemias. El dibujo de una caravana de ratas amaestradas cruza monumentalmente los avisos y termina delineando un laboratorio lleno de excrementos. La fosforescencia de los distintos avisos empieza a ganar terreno. Los vendedores se aprestan a levantar sus mercaderías”.

O así Guadalupe Santa Cruz en la novela Cita capital:

“Sandra se levanta del banco donde había hecho una pausa y deambula por las calles con la bolsa. / Por San Diego observando los títulos de los libros usados sin hojearlos. Por frente al Club de la Unión y sus oscuras columnas, con los presurosos caballeros subiendo y bajando las escalinatas. Por la calle Nueva York, perdida en la perspectiva triangular de aquellos edificios de otro mundo, por Almacenes París, frente a los maniquís disfrazados de ropa nueva, frente a los platos preparados del Chez Henry, ella es aquella bolsa plástica que le hace de pasaporte, de recurso. / Naufraga por el centro parapetada en su forma imprecisa. La oprime en torno a su puño, se cuelga de ella para atravesar el anonimato de las arterias. / Tragando y esquivando aquel ojo, el gran ojo de la urbe. / Se asimila a la pálida y veloz figura que cruza aquella vitrina y muere en un más allá, devorada por el tráfico”.

***

Nota

El caracol fue progresiva pero irrevocablemente desplazado por el mall. Liliana de Simone lo explica así: “La conformación de un laboratorio estilístico comercial en el Santiago de los ’70 y ’80, su expansión como tipología edilicia a regiones, y su rápida obsolescencia programática producto de los cambios en la economía nacional, significaron sin duda un ambiente propicio al arribo del mall, jerarquizado y prototípico. Simple y replicable”.

Es 24 de marzo de 1982 y en las páginas del diario El Mercurio vemos un aviso publicitario que muestra una construcción horizontal, extensa, sobre un terreno despejado. Y el siguiente anuncio: “Por fin un verdadero shopping center. Parque Arauco, el primer shopping center de Chile”.

Fin de la nota.

***

Paréntesis número 2

“Mañana hay protesta nacional”, dijo mi papá en la mesa. Lo dijo con una solemnidad extraña. Como si sus interlocutoras –mi hermana y yo– fuéramos un par de amigas con las que analizaba la contingencia nacional. Y también la internacional: Argentina estaba en vías de recuperar la democracia y eso nos daba curiosidad y envidia. Queríamos averiguarlo, saber cómo era la vida sin milicos. Entonces tuve la vaga sensación de que esos días marcaban un antes y un después, aunque no supe bien de qué. Esa apertura de ojos frente a la primera protesta contra Pinochet aquel 11 de mayo de 1983, esa trizadura del suelo, coincidía para mí con otros sacudones. Como si después de contar perros y pasar tardes enteras jugando en los flippers, se instalara el rumor de la vida real. De ahí en adelante todo se precipitó. Al año siguiente viajé en bus hacia Mendoza con mi hermana y una amiga, y en las curvas de la cuesta Caracoles pensamos que el mareo era efecto de la marihuana que habíamos fumado la noche anterior y luego subimos a un tren que nos trajo a Buenos Aires y respiramos el aire democrático y al año siguiente dormí en sillones, colchonetas o directamente en el suelo de casas de amigos –juntos y apiñados después de alguna fiesta, esperando el levantamiento del toque de queda–, me aprendí la Internacional, encendí velas durante los apagones, bailé en las fondas de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y en las fiestas del galpón Matucana, y el 15 de septiembre de 1986, bajo estado de sitio en el país tras el atentado fallido a Pinochet, fui a un recital de Los Prisioneros en el Café del Cerro. Era el lanzamiento del álbum Pateando piedras. Y me pasé la semana entera, los meses, los 38 años siguientes tarareando: “Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras, uo, oh, oh”.

Nota

A fines de los años 70 la artista visual Lotty Rosenfeld fundó junto a Diamela Eltit, Juan Castillo, Fernando Balcells y Raúl Zurita el Colectivo de Acciones de Arte (CADA). En paralelo a las acciones y performances con el colectivo y aunando disciplinas, Rosenfeld desplegó un trabajo individual de gran impacto en el espacio público. Uno de ellos fue “Una milla de cruces sobre el pavimento”, intervención callejera y video acción con la que en 1979 intervino las líneas blancas horizontales que señalaban las pistas del tránsito de calles y avenidas, cruzándolas con líneas verticales, superpuestas en forma de bandas igualmente blancas. El resultado fue una seguidilla de signos “más”, que era también y sobre todo una seguidilla de cruces en un país asediado por las desapariciones y la muerte. En 1983, a diez años del Golpe, el colectivo CADA intervino los muros de Santiago con el lema “NO +” (el signo “más” en forma de cruz). Una frase abierta para ser completada y apropiada por los transeúntes. Y así ocurrió: la ciudad empezó a ser tatuada con lo que ya no se toleraba más. No + hambre, no + tortura, no + violencia, no + censura. Lotty Rosenfeld fue también parte del colectivo feminista Mujeres por la Vida, y nunca dejó la calle. Su performance “Una milla de cruces sobre el pavimento” ha sido replicada por más de 40 años en diferentes lugares del mundo. Lo propio haría, cuatro décadas más tarde de ese 1979 de Rosenfeld, el colectivo Las Tesis, que el 20 de noviembre de 2019, irrumpe en las calles de Santiago (antes lo había hecho en Valparaíso) con la performance “Un violador en tu camino”, con la que da un segundo eje a la revuelta social con aire feminista. Las Tesis aúnan teoría, activismo y arte para poner sobre la mesa la violencia sexista que porta el neoliberalismo. La calle aparece así como lugar de abuso pero también como espacio donde es posible reivindicar demandas y recuperar confianzas. Su performance ha sido replicada en más de 50 países, incluyendo por supuesto Argentina.

Fin de la nota.

***

Último paréntesis

Me llama por teléfono mi mamá. ¿Supiste que anoche murió Videla?, pregunta. Sí, le digo, lo vi en Twitter. Ella lo vio en la tele, en el noticiero. Le comento esa frase de Beatriz Sarlo que leí en la red: “Videla era un creyente. Yo no lo soy. Pero si existiera un infierno, allí estaría su lugar”. Mi mamá no es creyente, yo tampoco. A las dos nos gustaría creer en el infierno. Ella dice que al menos Videla murió en la cárcel, que alcanzó a pasar por la justicia. Yo le digo que ni tanto, porque nunca reconoció sus crímenes, nunca pidió perdón. Ah, pero los culpables fueron enjuiciados. Eso marca una diferencia del porte de una cordillera. Hablamos un rato sobre las diferencias entre Chile y Argentina. Hablamos de los viajes de Santiago a Buenos Aires por tierra, los zigzags de los caracoles, la montaña tajeada, el túnel trasandino inaugurado en 1980, el descenso, la llanura, los remolinos de viento, los rieles del tren que atravesaba la pampa a lo lejos. Hablamos de mi sobrina, que a sus diez años adora ir a los mercados de pulgas con su tía que soy yo; comprar gogos, vestuarios para sus muñecas Monster High o figuritas de algún álbum descontinuado. Hablamos, con mi mamá, de la última y masivísima marcha estudiantil en Santiago, de la recuperación de las calles después de años de apatía. Del mareo y también de la esperanza que nos provoca pensar en la ciudad/en el país que habitará su única nieta/mi única sobrina. Todavía no prevemos la revuelta social que seis años más tarde movilizará multitudes. No imaginamos que el 25 de octubre de 2019 un millón y medio de personas se congregará en la marcha más multitudinaria de la historia de Chile para manifestarse contra un modelo violentamente desigual, que ya no da para más. Tampoco imaginamos el repliegue del presente, cuando los discursos conservadores parezcan reactivarse y los propósitos de una ciudad/de un país más solidario se vuelvan cuesta arriba. Pero eso todavía no ocurre, es recién 2013. Antes de cortar la llamada hablamos de una obra de teatro que acabo de ver donde el actor José Soza interpreta a Allende. Hablamos de lo difícil que debe ser interpretar al Chicho. Mi mamá dice que yo lo conocí; que me llevó sobre sus hombros a más de una marcha donde Allende fue el orador principal. Pero yo no me acuerdo.

Fin del paréntesis.

***

Nota

Hoy los caracoles comerciales son lo residual. Si en su momento anticiparon una efervescencia del consumo donde la novedad y la última moda encandilaban, muchos de los servicios que hoy ofrecen sus vitrinas obedecen a la lógica opuesta: el reparador de calzado, la zurcidora, la depiladora, el relojero, la fotocopiadora, el bazar que vende aspirinas, gotitas para el dolor de estómago, agendas de papel, calculadoras, lápices bic, globos de cumpleaños, pañuelitos desechables, relojes despertadores, gatos chinos de la fortuna.

Fin de la nota.

***

Si el cóndor y el huemul son los íconos del Escudo Nacional, acaso el quiltro y el jaguar sean los íconos de una modernidad trunca, fallida, que no termina de asentarse. Esa divergencia entre quiltraje y jaguarismo retrata la deriva de un modelo excluyente y segregador, que fragmenta socialmente la ciudad. Otra vez me aproximo con vértigo al presente, pero en realidad todo el rato he estado hablando del presente. El pasado no hace sino lanzar chispas al presente. El pasado regresa siempre como astillas o como relámpagos o como remolinos de memoria. Hace poco leía Aviso de demolición, la primera novela de Gabriela Alburquenque, escritora chilena nacida en 1995, en los primeros años de la infinita transición. En el libro, publicado a fines de 2022, las temporalidades se dislocan al tiempo en que una casa es demolida para, en nombre de la modernidad, dar espacio a la construcción de un edificio de muchos pisos. Acaso, digo yo, uno de esos guetos verticales, esas mega torres que albergan hasta 500 departamentos de 17 metros cuadrados. Mareo de altura y de existencia. Revoltijo en el estómago. Aunque en el libro de Gabriela Alburquenque Santiago aparezca apenas mencionada (“Se arrienda pieza grande en Santiago centro”, leeremos en algún momento), su perfil asoma con frecuencia en las observaciones de la narradora. Y los brillos de la metrópoli conviven con las ruinas; con los (dice la narradora) “escombros que caen por el despeñadero de los sitios en los que caminó alguna vez, pero, sobre todo, con el ahora”. La novela es mucho más compleja que esa pura cita, por cierto. El Santiago de la dizque modernización también.

***

Cito: “Las modernizaciones urbanas recientes, que constituyen la capital actual, estuvieron marcadas por el relato económico de la dictadura cívico-militar dejando grietas dónde aún se ven (y padecen) las huellas del pasado”. Así decía parte de la reseña del eje temático en el que me invitaban a intervenir en esta feria, en esta charla. Y yo ahora me quedo con el remate de la frase: “[…] dejando grietas donde aún se ven (y padecen) las huellas del pasado”. Porque quizás Santiago sea no sólo una ciudad mestiza; una ciudad quiltra que cojea de una pata, que escolta a los manifestantes, que se aguacha en una esquina para pasar la noche, que ladra a los fantasmas, que salta en sus cuatro patas para agarrar el chorro que arrojan los carros lanza aguas en las manifestaciones. No sólo, digo, la ciudad quiltra, sino también un puñado de esquirlas, restos, retazos y huellas de un quiebre que perdura. Quizás Santiago sea eso y detrás del noventero jaguar esté siempre el quiltro atemporal, listo para batir su cola porfiada. Y sus habitantes seamos una familia de seres humanos con patas y pezuñas, parientes en distintos grados de Bobi, el protagonista de Patas de perro, aquella extraordinaria novela que Carlos Droguett publicara en 1965.

***

Última nota

Los caracoles, que son hermafroditas, se deslizan con lentitud y alternan contracciones y elongaciones de su cuerpo. Avances y repliegues. Y un dato importante: caminan con el estómago.

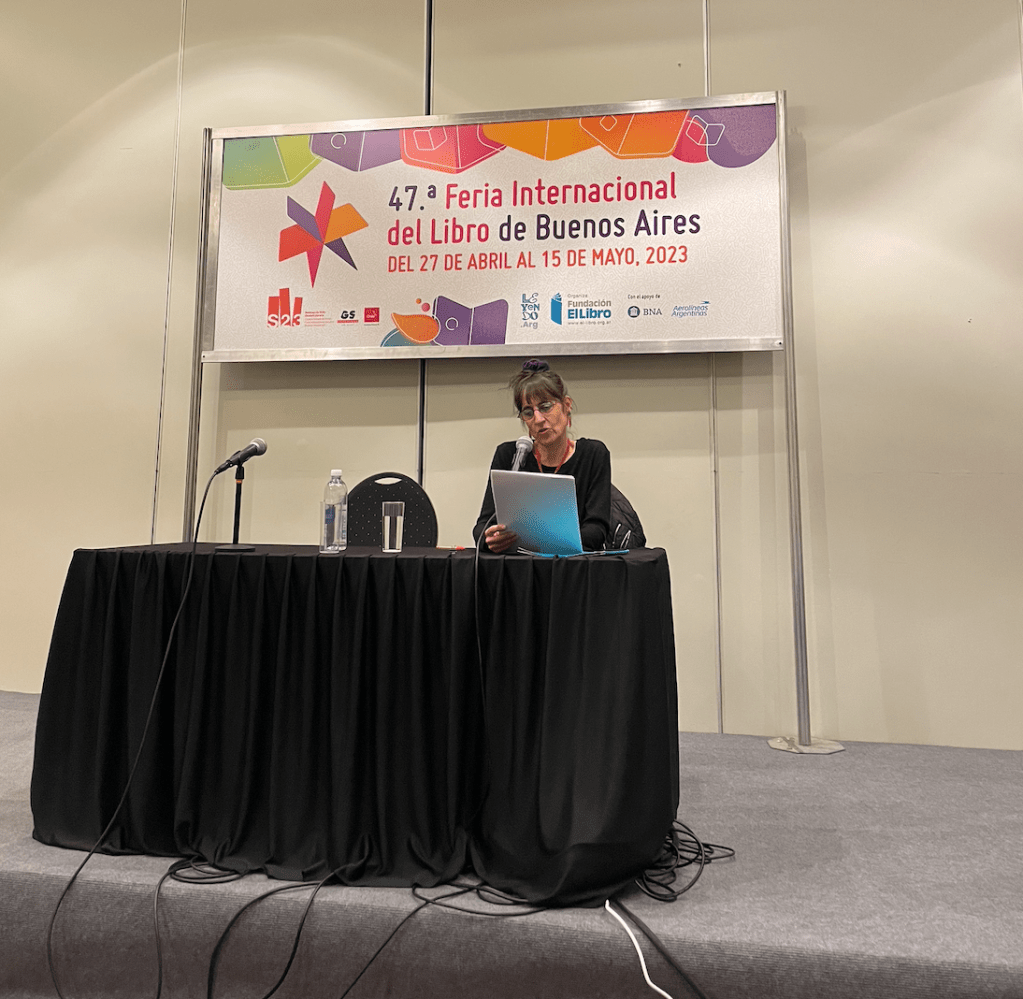

Charla magistral de Alejandra Costamagna para la 47 Feria internacional del libro de Buenos Aires, leída el 30 de abril del 2023.

Deja un comentario